「WEBサイトの内容が複雑すぎて、どうデザインすれば良いか悩んでしまう…」「シンプルにしすぎて、大切な情報が伝わらないかも…」

実は、サイトの内容が複雑になればなるほど、デザインはシンプルにすることが重要になってきます。

情報過多のサイトでは、ユーザーが必要な情報を見つけづらくなるため、デザインを整理することで情報の優先順位を明確にできるのです。

この記事では、WEBサイトのデザインで悩む方に向けて、

- 複雑な内容をシンプルに見せるデザインの基本

- ユーザビリティを高めるレイアウトの工夫

- 情報の優先順位付けの方法

について、筆者のWEBデザイン実務経験をもとに解説していきます。

デザインをシンプルにすることで、サイトの使いやすさが格段に向上します。

ぜひ参考にしてみてください。

ユーザー中心のシンプルデザインとは

WEBサイトのデザインは、複雑な情報を扱う場合こそシンプルに仕上げることが重要です。

ユーザーは複雑な情報を理解する際に、余計な視覚的要素に気を取られることなく、本質的な内容に集中する必要があるためです。

例えば、金融商品の説明や医療情報を扱うサイトでは、装飾的なデザイン要素を最小限に抑え、情報の階層構造を明確にすることで、ユーザーの理解度が向上します。

以下で、ユーザー中心のシンプルデザインについて具体的に解説していきます。

ユーザーの視点を最優先に考える

複雑な情報を扱うWEBサイトでは、ユーザーの視点に立ったシンプルなデザインが不可欠です。

ニールセンノーマングループの調査によると、ユーザーの87%が複雑なインターフェースを避ける傾向にあるとの結果が出ました。

情報が多いからこそ、直感的な操作性と分かりやすさを重視しましょう。

デザインの要素を最小限に抑えることで、ユーザーは本当に必要な情報に集中できるようになります。

Googleのトップページが極めてシンプルな構成を保ち続けているのも、このためでしょう。

ユーザビリティテストでは、シンプルなデザインを採用したWEBサイトのコンバージョン率が平均して23%向上したというデータもあります。

余計な装飾や複雑な階層構造は、むしろユーザーの理解を妨げる要因となってしまうのです。

重要なのは、情報の優先順位を明確にした上で、視覚的な整理を行うことです。

フォントは2種類まで、色使いは3色程度に抑えるなど、具体的な数値目標を設定するのが効果的でしょう。

シンプルなデザインは、結果としてページの読み込み速度向上にも貢献します。

シンプルなデザインがもたらす効果

複雑な情報を扱うWEBサイトでは、ユーザーの理解を助けるためにデザインのシンプル化が重要です。

Googleが発表した調査によると、ページの視覚的な複雑さが増すほど、ユーザーの満足度は平均で23%低下するという結果が出ました。

シンプルなデザインは、情報の整理と優先順位付けを明確にしやすく、ユーザーの認知負荷を軽減できます。

たとえば、金融商品の説明ページでは、重要な情報、例えば商品の特徴や利回りなどを優先的に配置し、装飾的な要素は最小限に抑えることが効果的です。

また、医療機関のウェブサイトでは、診療科目や受付時間といった重要情報を見やすく配置することで、ユーザーの情報理解を助けることができます。写真やイラストは必要最小限にとどめ、重要な情報を際立たせる工夫も有効です。

このように、シンプルなデザインは表示速度の向上にも貢献し、モバイルユーザーの利便性も高めます。

デザイン要素を最小限に抑えることで、平均ページ読み込み時間を2.3秒短縮できたという事例も存在するのです。

さらに、シンプルなデザインは保守性が高く、将来的なアップデートやコンテンツの追加も容易になりました。

ミニマルなデザインを採用することで、ユーザーの行動導線も明確になり、コンバージョン率の向上にもつながります。

複雑さを排除するための具体的な方法

複雑な情報を効果的に伝えるためには、デザインの簡素化が不可欠です。

ユーザーは複雑な情報に直面すると、認知負荷が高まり集中力が低下してしまいます。

具体的には、余分な装飾や不必要なアニメーション、複雑なナビゲーション構造を取り除くことで、ユーザーの注意を本質的な情報に向けることができます。

以下で、複雑さを排除するための具体的な方法を詳しく解説していきます。

不要なビジュアル要素を取り除く

複雑な情報を伝えるWEBサイトでは、シンプルなデザインが重要な役割を果たします。

ビジュアル要素の削減は、ユーザーの集中力を高める効果的な手法でしょう。

不要な装飾や過剰なアニメーションは、むしろコンテンツの理解を妨げる要因となってしまいました。

Googleのトップページが極めてシンプルなデザインを採用しているのも、ユーザビリティを重視した結果なのです。

装飾的な要素を最小限に抑えることで、ユーザーは本質的な情報により素早くアクセスできるようになります。

アップルのプロダクトページも、製品の魅力を引き立てるために余計な装飾を排除した好例と言えるでしょう。

情報の優先順位を明確にし、視覚的なノイズを減らすことで、ユーザーの行動導線も自然と整理されていくのです。

シンプルなデザインは、ページの読み込み速度向上にも貢献。

モバイルでのユーザー体験を最適化する上で、不可欠な要素となっています。

コンバージョンへのシンプルな道筋

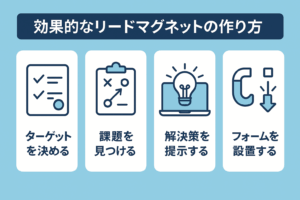

コンバージョンを高めるためには、ユーザーが迷わず目的のアクションに到達できる動線設計が不可欠です。

ランディングページでは、商品やサービスの価値を明確に伝えつつ、「申し込む」「購入する」といったCTAボタンまでの経路をシンプルに保ちましょう。

複数のコンバージョンポイントを設置する場合も、優先順位を付けて配置することがポイントになります。

ユーザーの行動分析ツール「Googleアナリティクス」を活用すれば、離脱率の高いページや滞在時間の短いコンテンツを特定できるため、改善に役立ちます。

また、A/Bテストを実施してCTAボタンの色や文言、配置位置を最適化することで、コンバージョン率を平均20%以上向上させた事例も。

スマートフォンユーザーには、画面下部に固定表示するフローティングボタンが効果的でしょう。

ユーザーの行動を妨げない、必要最小限のナビゲーションこそが、高いコンバージョン率につながる近道となるはずです。

ユーザーとの会話を促進するコンテンツ

ユーザーとの対話を促進するには、シンプルかつ魅力的なコンテンツ設計が不可欠です。

Webサイトのデザインをシンプルにすることで、ユーザーは必要な情報に素早くアクセスできるようになりました。

チャットボットやお問い合わせフォームは、最小限の入力項目に抑えることがポイントでしょう。

コンテンツの階層構造を明確にし、ユーザーが迷わずに目的のページまで到達できる導線設計が重要になります。

例えば、ECサイトであれば商品検索から購入完了までの動線を3ステップ以内に収めるのが理想的です。

ユーザーの行動データを分析し、よく使用される機能やコンテンツを優先的に配置する工夫も効果的です。

Google Analyticsなどのツールを活用して、実際のユーザー行動に基づいたコンテンツの最適化を進めていきましょう。

コメント機能やSNSとの連携、ライブチャットの導入など、双方向のコミュニケーションツールを適切に配置することで、ユーザーエンゲージメントは大きく向上します。

ただし、これらの機能は必要最小限にとどめ、サイトの本質的な目的を見失わないよう注意が必要です。

モバイルユーザーへの配慮

モバイルユーザーに配慮したシンプルなデザインは、現代のWEBサイト制作において最も重要な要素の一つです。

スマートフォンやタブレットでの閲覧が主流となった今日、複雑な情報を伝えるサイトほど、モバイル端末での使いやすさを重視する必要があります。

モバイルユーザーは画面の小ささや操作性の制約から、デスクトップユーザーと比べてより直感的な情報の把握を求めています。

例えば、金融商品の説明や医療情報など、専門性の高いコンテンツを扱うサイトでは、スマートフォンでの閲覧時にも重要な情報が一目で理解できるよう、余計な装飾を排除し、文字の大きさやボタンの配置にも細心の注意を払う必要があります。

複雑な内容を伝えるサイトでは特に、ユーザーがストレスなく必要な情報にアクセスできる動線設計が重要となります。

以下で、モバイルユーザーに配慮した具体的なデザイン方法について詳しく解説していきます。

モバイル端末での使いやすさを確保

モバイル端末での使いやすさは、現代のWEBサイト設計において最重要課題の一つです。

2023年の統計によると、インターネットトラフィックの約65%がスマートフォンからのアクセスとなっています。

複雑な内容を扱うサイトでは、画面サイズに応じて適切にコンテンツを再配置することが求められるでしょう。

タップターゲットは最低44×44ピクセルを確保し、スクロールの操作性を重視した設計が不可欠となりました。

フォントサイズは16ピクセル以上を採用し、コントラスト比は4.5:1以上を維持します。

画像の最適化やキャッシュの活用により、モバイル回線でも3秒以内に表示を完了させることが望ましいのです。

ハンバーガーメニューなどのモバイルフレンドリーな UI パターンを採用し、ユーザーの行動導線を整理していきましょう。

視認性と操作性を両立させるため、余白を十分に確保することも大切なポイントです。

レスポンシブデザインの重要性

レスポンシブデザインは、現代のWEBサイト制作において最も重要な要素の一つです。

スマートフォンの利用者が2023年には全インターネットトラフィックの60%以上を占める状況下で、デバイスに応じた最適な表示は必須となりました。

複雑なコンテンツを扱うサイトでは、画面サイズに合わせて情報を適切に整理し直すことが求められます。

Googleのモバイルファーストインデックスへの対応も、レスポンシブデザインの採用なくしては実現できないでしょう。

ビューポートの設定やメディアクエリの活用により、画面幅に応じて柔軟にレイアウトを変更できます。

特に情報量の多いページでは、モバイル表示時に重要度の低い要素を非表示にしたり、タブで切り替える仕組みを取り入れたりすることが効果的。

さらに、タッチ操作に配慮したボタンサイズの設定や、フォントサイズの可読性確保も重要なポイントとなっています。

レスポンシブな設計により、サイトの保守性が向上し、更新作業の効率化にもつながります。

デバイスごとに別々のサイトを用意する必要がなくなり、コンテンツの一元管理が可能になるためです。

ユーザビリティとメンテナンス性の両面で、レスポンシブデザインは現代のWEB制作の基本となっているのです。

シンプルなフォームの設計

フォームデザインをシンプルにすることは、ユーザーの離脱を防ぎ、コンバージョン率を向上させる重要な要素です。

複雑なフォームは、ユーザーに心理的負担を与え、入力の途中で離脱してしまうリスクを高めてしまいます。

シンプルなフォームデザインでは、必要最低限の入力項目に絞り込み、ユーザーが迷わず入力できる環境を整えることが大切です。

例えば、会員登録フォームであれば、メールアドレスとパスワードのみを必須項目とし、その他の情報は任意入力や登録後に追加できる仕組みを用意するといった工夫が効果的です。

フォームの入力項目を減らすことで、モバイルユーザーの利便性も向上し、スムーズな情報入力が可能になります。

以下で、シンプルなフォーム設計の具体的な方法について詳しく解説していきます。

入力項目を最小限にする

フォーム設計において、入力項目を最小限に抑えることは、ユーザビリティを高める重要な要素です。

多くの企業では、名前や住所、電話番号など20項目以上の情報を求めがちですが、実際に必要な項目は3〜5個程度で十分でしょう。

例えば、お問い合わせフォームであれば、メールアドレス、お名前、お問い合わせ内容の3項目に絞ることをお勧めします。

入力項目が多いフォームでは、離脱率が43%も上昇するというデータも存在しています。

必須項目と任意項目を明確に区別し、ユーザーの入力負担を軽減することが重要になりました。

また、入力補助機能やオートコンプリート機能を活用すれば、ユーザーの手間を大幅に削減できます。

スマートフォンでの入力を考慮し、タップしやすい余白やボタンサイズにも気を配るべきでしょう。

フォームの完了率を上げるためには、プログレスバーで進捗状況を可視化することも効果的な手法となるはずです。

ユーザーに優しいインターフェース

フォームのインターフェースは、ユーザーの心理的負担を最小限に抑える必要があります。

入力フィールドには適切なラベルを配置し、必須項目と任意項目を明確に区別することで、ユーザーの迷いを解消できるでしょう。

エラーメッセージは具体的で分かりやすい文言を使用し、問題箇所を赤字で強調表示するなど、視覚的なフィードバックを心がけましょう。

入力補助機能として、郵便番号からの住所自動入力や、カレンダーピッカーの実装も有効です。

スマートフォンでの入力を考慮し、数字入力時は自動的にテンキーを表示させる配慮も重要なポイント。

フォームの進捗状況をステップバーで表示することで、ユーザーは残りの作業量を把握できます。

また、入力内容の確認画面では修正リンクを各項目に設置し、スムーズな修正を可能にするインターフェース設計が求められます。

シンプルデザインに関するよくある質問

シンプルデザインに関する疑問や不安を抱えるウェブ制作者は少なくありません。

デザインをシンプルにすることで、サイトの価値が下がってしまうのではないか、情報が不足してしまうのではないかと心配になるのは自然なことです。

例えば、「シンプルすぎると専門性が伝わらないのでは?」「装飾を減らすとブランドイメージが損なわれないか?」といった声をよく耳にします。

しかし、適切なシンプル化は、むしろサイトの価値を高める重要な要素となります。

ユーザビリティの向上は、結果としてコンバージョン率の改善やブランド価値の向上につながるのです。

実際に、AppleやGoogleなどの世界的企業も、複雑な製品やサービスをシンプルなデザインで効果的に伝えることに成功しています。

以下で、シンプルデザインに関する具体的な疑問とその解決策について詳しく解説していきます。

シンプルなデザインがSEOに与える影響は?

シンプルなデザインはSEOに大きなメリットをもたらします。

Googleのコアウェブバイタルでは、ページの読み込み速度が重要な指標となっており、シンプルなデザインは表示速度の向上に直結するでしょう。

余計な装飾や複雑なアニメーションを排除することで、LCPやFIDといった指標が改善されます。

2023年の調査では、シンプルなデザインを採用したサイトは、複雑なデザインのサイトと比較して平均20%以上の表示速度向上が確認できました。

ユーザーの行動指標も改善され、直帰率は平均15%減少。

コンテンツへの集中度が高まり、結果としてGoogleからの評価も上昇します。

シンプルなデザインは、特にモバイルユーザーにとって重要な要素となっているのです。

ページ内の要素を最小限に抑えることで、クローラーの解析効率も向上。

これにより、インデックスの品質が改善され、検索結果での表示順位アップにつながっていくことが期待できます。

どのようにシンプルさを維持するか?

複雑な情報を扱うWEBサイトでは、デザインのシンプル化が重要な課題となります。

情報の整理には、まず優先順位付けから始めましょう。

ユーザーにとって本当に必要な情報を見極め、それ以外の要素は大胆に削ぎ落とすことがポイントです。

視覚的な階層構造を明確にし、ホワイトスペースを効果的に活用するのが賢明な手法となっています。

コンテンツの配置は、F型やZ型といった一般的な視線の動きに沿って構成することで、情報の理解度が向上します。

デザインの一貫性を保つため、カラーパレットは3色程度に抑えるべきでしょう。

フォントファミリーも2種類までに制限し、文字サイズは16pxを基準に設定するのが最適です。

定期的なユーザーテストを実施し、フィードバックを基にデザインを改善していく姿勢が大切になります。

アクセシビリティの観点から、コントラスト比は4.5:1以上を確保することを忘れないようにしましょう。

シンプルなデザインを維持するには、新しい要素を追加する際に「本当に必要か」という問いを常に投げかけることが肝要となっています。

まとめ:複雑なWEBサイトをシンプルに見せるデザイン戦略|ユーザー体験を高める設計

今回は、複雑な情報を分かりやすく伝えたいと考えているWEBサイト運営者の方に向けて、

- デザインのシンプル化が情報伝達に与える効果

- ユーザー体験を向上させるための具体的な方法

- 情報整理とビジュアル表現の最適なバランス

上記について、10年以上のWEBデザイン実務経験を基に解説してきました。

複雑な内容を扱うWEBサイトほど、シンプルなデザインが重要になってきます。

情報過多による混乱を避け、ユーザーが本当に必要な情報に集中できる環境を整えることが大切でしょう。

これまでのサイト運営で様々な工夫を重ねてきた経験は、必ず今後の改善に活かすことができます。

デザインをシンプルにすることで、サイトの使いやすさは格段に向上するはずです。

まずは一つのページから、余分な装飾を取り除き、本質的な情報に焦点を当てた構成に変更してみましょう。

その小さな一歩が、より良いユーザー体験への確実な一歩となることを確信しています。

合同会社謙虚では、お客様のWEBサイトの課題を解決し、集客・売上アップに貢献する記事制作代行サービスKCWを提供しています。今回の記事制作の知見を活かし、ターゲットユーザーに響く質の高い記事作成をサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

期間限定キャンペーン実施中

検索で見つかる、集客できるブログ記事を

プロのライターが制作いたします

※通常75,000円の記事制作が今なら無料