SNSだけでは生き残れない!実店舗ビジネスが絶対にホームページを持つべき理由

1. はじめに:お店の命綱を他人に預けるリスク

「インスタのフォロワーが3000人超えました!」 「食べログの評価が4.0になりました!」 「ホットペッパーからの予約、先月は100件も来ました!」こんな声をよく聞きます。確かに、これらは素晴らしい成果です。でも、実はここに大きな落とし穴が隠れているんです。

今どきのお店の集客事情

現在、多くのお店がSNSや予約サイトを使って集客をしています。Instagramで写真映えする商品を投稿したり、Facebookでお店の近況を報告したり、X(旧Twitter)で新商品やキャンペーンをお知らせしたり。LINEの公式アカウントでクーポンを配布している店舗も多いですよね。

飲食店なら食べログやぐるなび、美容室ならホットペッパービューティー、マッサージならEPARKといった予約サイトに頼っているお店がほとんどです。さらに、Googleビジネスプロフィールで基本情報を登録し、お客様の口コミに返信する。そんな形が、今の当たり前になっています。

お店の命綱を他人に預けるということ

ここで少し考えてみてください。あなたの大切な宝物を、他人の家に預けるようなものなのです。

宝物とは、つまりあなたのお店そのもの。提供している商品やサービス、スタッフの技術、お客様との信頼関係、そしてお店ならではの雰囲気や強み。これらはすべて、長い時間をかけて築き上げてきた大切な財産です。

でも今、その大切な財産の見せ方や伝え方のほとんどを、他人の土俵に預けてしまっています。SNSのルールは突然変わるかもしれません。予約サイトの手数料は上がるかもしれません。最悪の場合、サービスが終了してしまうことだってあり得るのです。

実際に2021年10月、FacebookとInstagramが世界中で約6時間使えなくなる事態が起きました。その日に大切なお知らせを予定していたお店は、お客様と全く連絡が取れなくなってしまいました。これは決して誇張した例ではなく、実際に起こった出来事なんです。

なぜ「SNSだけで十分」は危険なのか

まず、SNSはお店が自由にコントロールできません。投稿の表示順やルールは、SNS側の都合で突然変更されることがあります。競合店の動きに影響を受けやすく、システムトラブルが起これば、情報発信が全くできなくなってしまいます。

次に、お客様の情報を自分で管理できないという大きな問題があります。あるサロンでは、ホットペッパービューティー経由の予約が9割を占めていましたが、予約したお客様の詳しい情報が取得できず、お客様との関係づくりに苦労していました。来店履歴も、お客様の好みも、十分に把握できない状態だったのです。

さらに、長期的な集客の視点で見ると、SNSには大きな弱点があります。投稿はすぐに流れていってしまい、お店のこだわりや強みを体系的に伝えることが難しいのです。30年続く老舗和食店がInstagramを始めた例では、長年培ってきた技術やこだわりを十分に伝えられず、「いいね」は多くもらえても、実際の来店にはなかなかつながらない状況が続いていました。

2. 警鐘:大手ネットサービスが終了・変更した実例

「そんなに心配しなくても大丈夫でしょう」 「大手サービスなら、急に終わることなんてないはず」

そう思っていませんか?でも、実際にはたくさんの店舗が、突然のサービス変更や終了で大きな痛手を受けています。具体的な例を見ていきましょう。

SNSで起きた怖い出来事

かつて国内最大級のSNSだったGREEを覚えていますか?時価総額が1兆円を超える巨大企業でした。多くのショップがGREE内で商品を販売し、中にはGREE専門の店舗まで登場したほどです。

ところが2019年、GREEが主力のゲーム事業から突然の撤退を発表。GREE内で販売をしていた店舗は、築き上げた顧客との関係が一瞬で消え去ってしまいました。専門店の中には、売上が激減して閉店に追い込まれるところも出てきたのです。

mixiも同じです。2020年にコミュニティ機能を大幅に縮小しました。地域の飲食店や美容室など、mixiのコミュニティを通じて常連客とつながっていた店舗は、長年かけて作り上げた顧客との大切な接点を失ってしまいました。

予約・販売サイトで起きている変化

Yahoo!ショッピングでは、突然の手数料体系変更で多くの店舗が苦しむことになりました。「今までの利益計算が全く合わなくなった」「新しい手数料では商売が成り立たない」という声が相次ぎ、泣く泣く撤退する店舗が続出したのです。

もっと身近な例では、Googleが提供していたGoogle+というSNSサービス。2019年4月に完全終了してしまいました。ビジネス用のページを作っていた店舗は、投稿していた内容もフォロワーとのやり取りも、すべて消えてしまったのです。

飲食・美容の予約サイトでも

飲食店の皆さんなら、食べログの料金プラン改定は大きな話題になりましたよね。掲載料金が段階的に値上がりし、特に小規模な店舗には大きな負担となっています。「上位表示を維持するためのコストが、利益を圧迫している」という声もよく聞きます。

美容室でよく使われているホットペッパービューティーでも、予約手数料の引き上げが行われました。新しいシステムの導入が必須となり、月額の固定費も増加。「お客様は増えたけど、利益は減っている」というのが、多くの店舗の実情です。

こうした例は、決して特別なことではありません。むしろ、これからも似たような事態は次々と起こるでしょう。なぜなら、これらのサービスは全て「他人の土俵」だからです。サービスを提供する会社の都合で、いつでも変更や終了の可能性があるのです。

では、どうすれば良いのか

これは決して「SNSや予約サイトを使うな」という話ではありません。これらのサービスは、うまく使えば非常に強力な集客ツールになります。

大切なのは、「自分の土俵」を持っておくこと。つまり、自分のホームページです。SNSや予約サイトで集めたお客様を、最終的には自分のホームページに誘導する。そこで詳しい情報を提供し、直接の予約やお問い合わせにつなげていく。

そうすれば、たとえどのサービスが変更や終了になっても、お客様とのつながりを失うことはありません。自分の土俵があれば、どんな変化にも対応できる強いお店になれるのです。

3. 実店舗経営で陥りやすい3つの危険な考え方

「うちのインスタ、すごく反応がいいんです!」 「食べログの口コミも増えてきて、予約も安定してます」 「いまのやり方で十分じゃないですか?」

こんな声をよく聞きます。確かに、今は上手くいっているように見えるかもしれません。でも、そこには思わぬ落とし穴が隠れています。

SNSだけを頼りにする危険

私の知り合いの花屋さんの話です。インスタグラムのフォロワーが1万人を超え、投稿するたびに「いいね」が数百件つく人気店でした。ところがある日、アカウントが突然凍結されてしまいました。

原因は、BGMつきの動画投稿で使った音楽の著作権でした。「お店の雰囲気を伝えたくて、いつも流している音楽を使っただけなのに…」と店主。異議申し立てをしましたが、復活までに3週間もかかってしまいました。

その3週間、週末の予約が激減。普段はインスタを見て来店されるお客様が多かっただけに、その影響は深刻でした。「こんなことになるなんて…」と、店主は肩を落としていました。

そして、これは決して特別な例ではありません。SNSには常にこうしたリスクが付きまとうのです。

インスタグラムを例に取ると、投稿の表示順序は日々変更されています。せっかく投稿しても、フォロワーの皆さんのタイムラインに表示されるとは限りません。実際、最近では投稿の到達率は20%を下回るとも言われています。つまり、フォロワーが1000人いても、実際に投稿を目にするのは200人以下かもしれないのです。

予約サイトだけに依存する怖さ

ある美容室の例も印象的です。開業以来、ホットペッパービューティー一本で集客していました。月間100件以上の予約が入り、順調に見えた矢先のできごとです。

近隣に大手チェーン店が出店し、思い切った価格設定で参入してきました。「同じメニューなのに、うちより3000円も安い…」。価格競争に巻き込まれ、次第に予約数が減少。売上は半分以下になってしまいました。

予約サイトの特徴は、条件での比較が容易なこと。お客様は料金や場所、空き状況を簡単に比較できます。便利な反面、店舗側にとっては価格競争に陥りやすい仕組みとなっているのです。

さらに困るのが、お客様の情報が十分に把握できないこと。予約サイト経由だと、お客様の詳しい好みや来店履歴を自分でしっかり管理できません。そのため、お客様一人一人に合わせたきめ細かなサービスが難しくなってしまうのです。

ホームページに関する誤解

「でも、ホームページって作るのにお金がかかるんでしょう?」 「更新も面倒そうだし、維持費もバカにならないのでは…」

こんな心配の声もよく聞きます。確かに以前は、ホームページの制作に100万円単位の費用がかかることも珍しくありませんでした。

でも、今は違います。WordPressなどの便利なシステムを使えば、初期費用10万円台からホームページを持つことができます。月々の維持費も、5,000円程度から始められるプランがたくさんあります。

ある居酒屋さんは、最初は必要最低限の情報だけを載せたシンプルなホームページからスタートしました。メニューや営業時間、地図などの基本情報に絞り、投資を抑えたのです。それでも、Googleで検索したときに自分のお店の情報が表示されるようになり、少しずつ直接の問い合わせが増えていきました。

その後、お客様の反応を見ながら少しずつ機能を追加。予約フォームを付けたり、ブログで旬の食材情報を発信したり。投資は段階的に行い、負担を分散させたのです。

重要なのは、「見た目の華やかさ」ではありません。お客様が本当に知りたい情報を、分かりやすく提供すること。そして、その情報を自分でしっかり管理できる仕組みを持つこと。それが、ホームページを持つ本当の意味なのです。

4. 実店舗とホームページの関係性:お客様との大切な接点

「うちの店、キレイなのになかなかお客様が来ないんです…」 「一生懸命SNSで発信してるんですけど、反応がイマイチで」 「ホームページはあるんですが、あまり活用できていなくて」

こんなお悩みをよく耳にします。実は、これらには共通の原因があるんです。それは、実店舗とホームページの関係性が上手く作れていないこと。どういうことなのか、具体的に見ていきましょう。

お店の顔としてのホームページ

ある日、私の友人が新しいレストランを見つけたと教えてくれました。 「インスタの写真がすごくオシャレで、内装もキレイそうだから、一緒に行ってみない?」

でも、営業時間や予約方法を確認しようと、お店のホームページを見てみると…。 デザインは10年以上前のまま。メニューも2年前の情報のまま。スマートフォンで見ると文字が潰れて読めない。

「せっかくキレイな写真をSNSにアップしているのに、もったいないなぁ」 結局、私たちは別のお店を選びました。

これは決して珍しい話ではありません。素敵な実店舗なのに、ホームページが古いままというケース。逆に、ホームページは立派なのに、実店舗がちょっと残念…というケースもあります。

お客様にとって、ホームページは「お店の顔」なんです。実際にお店を訪れる前の、大切な第一印象となります。

実店舗とホームページのバランス

あるカフェでの出来事です。 オープンから10年、内装も少し古くなってきたので、思い切ってリニューアル工事を行いました。床も壁も新しくし、照明も明るくて居心地の良い空間に。

でも、お客様からこんな声が。 「ホームページの写真が古いままなので、まだ昔の雰囲気のままなのかと思いました」 「新しくなったことを知らなくて、他のカフェに行ってしまいました」

つまり、せっかくのリニューアルも、ホームページに反映されていなければ、お客様に伝わらないんです。

逆のパターンもあります。 新規オープンの美容室。ホームページは一流のデザイナーに頼んで、とてもオシャレに仕上がりました。でも、実際の店舗は準備不足で、スタッフの教育も不十分。結果、「ホームページから想像していたのと違う」というクレームが相次いでしまいました。

大切なのは「見やすさ」と「使いやすさ」

「でも、うちはそんなにオシャレなホームページは必要ないかも…」 そう思われるかもしれません。

実は、お客様が本当に求めているのは、華やかなデザインではありません。

あるラーメン店の例です。 とてもシンプルなホームページですが、お客様が本当に知りたい情報がすぐに分かるように工夫されています。

営業時間は分かりやすい場所に。定休日は カレンダー形式で一目瞭然。人気メニューは写真付きで詳しく。アクセス方法は最寄り駅からの道順も含めて。スマートフォンでも見やすいレイアウト。

お客様からは「ホームページを見ただけで、お店の雰囲気が伝わってきます」「必要な情報がすぐ見つけられて助かります」という声が。来店のハードルが下がり、実際の集客にもつながっているそうです。

更新のしやすさも重要なポイント

素晴らしいホームページを作っても、更新が大変だと続きません。

ある居酒屋さんは、毎日の日替わりメニューを更新できる、シンプルな仕組みを採用しました。スマートフォンで写真を撮って、その場で更新できる。「難しい操作は苦手」という店主でも、毎日の更新が習慣になっているそうです。

こまめな更新は、検索エンジンでの表示順位アップにもつながります。そして何より、お店の「今」をお客様に伝えられる。それが、お客様との信頼関係を築く土台となっているのです。

5. 見やすいホームページに必要な要素:お客様目線で考える

「ホームページは必要だと分かったけど、具体的に何を載せればいいの?」 「どんな構成にすれば、お客様に喜んでもらえるのかな?」

こんな疑問をお持ちの方も多いはず。実は、見やすいホームページには共通のポイントがあるんです。成功しているお店の例を見ながら、具体的に解説していきましょう。

まずは基本情報をしっかりと

ある人気の美容室の話です。 オープン当初、予約の電話で毎回同じような質問を受けていました。

「駐車場はありますか?」 「カットはいくらですか?」 「予約は何日前からできますか?」

そこで、お客様からよく聞かれる質問をすべてメモ。それらを元に、ホームページの基本情報を整理したんです。

具体的には、営業時間は平日・休日別にはっきりと。定休日は年末年始や特別休暇も含めて。スタッフの出勤カレンダーも公開。メニューは料金と所要時間も明記。駐車場の台数と場所を地図付きで。最寄り駅からの道順を写真で紹介。

変更後、電話での問い合わせは半分以下に。その分、実際の予約が増えたそうです。

「基本情報は当たり前すぎて、案外おろそかになりがち。でも、お客様にとっては、これが一番大切な情報なんです」と店長は話していました。

スマートフォン対応は必須

とある和食店での出来事。 新しくホームページを作ったものの、アクセス数が伸び悩んでいました。原因を調べてみると…

パソコンでは綺麗に見えるホームページが、スマートフォンでは文字が小さすぎて読めない。メニューボタンが押しにくい。写真が大きすぎて表示に時間がかかる。

現在、ホームページへのアクセスの約8割はスマートフォンからと言われています。パソコン用のデザインをそのまま縮小しただけでは、使い勝手が悪くなってしまうんです。

改善後は、文字サイズを読みやすく調整。メニューボタンは指で押しやすい大きさに。写真は自動で最適なサイズに調整。縦スクロールで読みやすいレイアウト。

その結果、アクセス数は3倍に。予約も増えていきました。

更新しやすい構成を考える

料理教室を運営するAさんの例です。 最初は凝ったデザインのホームページを作ったものの、更新が大変で放置状態に。「次回の教室案内を載せたいのに、どこを直せばいいか分からない」と困っていました。

そこで、ホームページの構成を見直しました。

教室案内は専用ページを作り、カレンダー形式で分かりやすく。レシピブログは簡単に写真と文章を投稿できるように。お知らせ欄は、新しい情報が自動的に上に表示される仕組みに。基本情報は固定ページにまとめて、めったに変更しない部分と分離。

「今では毎日の更新が苦にならなくなりました。生徒さんからも『いつも楽しみに見てます』と言ってもらえるように」とAさん。

情報は整理して段階的に

ケーキ店のBさんが実践している方法が参考になります。 ホームページの情報を3つの層に分けて整理しているんです。

第一層は、誰もが知りたい基本情報。営業時間、場所・アクセス、予約方法、人気商品の紹介です。

第二層は、もっと詳しく知りたい人向け。商品の詳細な説明、原材料へのこだわり、スタッフ紹介、お店ができるまでのストーリー。

第三層は、ファンになってくれた人向け。新作のお知らせ、作り方のコツ、イベント情報、スタッフブログです。

「お客様の関心度に合わせて、情報の深さを変えています。初めての方は基本情報だけ、興味を持ってくれた方はもっと深い情報へ。そんな流れを作ることで、自然とファンになってくれるお客様が増えました」とBさん。

6. 効果的な集客チャネルの組み合わせ方:自社ホームページを中心に考える

「ホームページは分かったけど、今使っているSNSや予約サイトはやめた方がいいの?」 「どうやって組み合わせれば、効果的に集客できるんでしょうか?」

今回は、実際に成功している店舗の例を見ながら、効果的な組み合わせ方を考えていきましょう。

ホームページを軸にした情報発信

開業10年目の人気美容室、Cさんの例がとても参考になります。

「開業当初は、ホットペッパービューティーだけに頼っていました。確かにお客様は来てくれましたが、価格競争に巻き込まれて、どんどん利益が減っていったんです」とCさん。

そこで、方針を大きく転換。自社のホームページを中心に据えた情報発信を始めました。

まず、お店の基本情報は全てホームページに集約しました。営業時間、料金表、スタイリストの得意分野、お店のこだわり…。とにかく、お客様が知りたい情報は全てホームページに載せたんです。

そして面白いのが、SNSの使い方。インスタグラムには、その日のおすすめスタイルや、お客様の施術後の写真を投稿。ただし、詳しい説明は最小限に。「続きはプロフィールのURLから」として、ホームページに誘導するようにしたそうです。

「インスタグラムを見て興味を持ってくれたお客様が、ホームページで詳しい情報を確認し、そのまま予約までしてくれる。そんな流れができてきました」

SNSの特性を活かした使い分け

カフェを経営するDさんは、SNSを巧みに使い分けています。

「それぞれのSNSには、それぞれの特徴があるんです。同じ内容を投稿するのではなく、特性に合わせて変えています」とDさん。

Instagram:写真映えする新メニューや店内の雰囲気。Facebook:イベント告知や、お店からのお知らせ。X(旧Twitter):その日のおすすめメニューや、タイムリーな情報。LINE:常連さん向けのクーポンや特別メニュー。

「でも、大切なのは、全ての詳しい情報はホームページにまとめること。SNSはあくまでも入口。ホームページに来てもらって、そこでしっかり情報を伝える。そうすることで、予約や来店につながりやすくなりました」

予約サイトとの付き合い方

居酒屋を経営するEさんは、食べログやぐるなびとの付き合い方を工夫しています。

「以前は、予約サイトの上位表示にこだわっていました。でも、手数料が高額だし、価格競争に巻き込まれるし…。今は、新規のお客様を呼び込むための『入口』として割り切って使っています」

予約サイトには基本的なメニューだけを掲載。特別メニューや隠れメニューは自社ホームページのみで紹介。常連さん向けの特典も、自社予約のお客様限定に。リピーターのお客様には、直接予約の方法を案内。

「新規のお客様は予約サイトから来店。その後、お店のファンになってくれたら、自社のホームページから予約してもらう。そうすることで、手数料の負担も減りましたし、お客様との関係も深くなりました」

Googleビジネスプロフィールの活用

寿司店を営むFさんは、Googleビジネスプロフィールを効果的に活用しています。

「お客様の多くは、『近くの寿司屋』でGoogle検索するんです。そこでまず目に入るのが、Googleビジネスプロフィールの情報。だから、ここは特に気を配っています」

店舗写真を定期的に更新。お客様の口コミには必ず丁寧に返信。投稿機能を使って旬のネタ情報を発信。特別なコースや期間限定メニューも掲載。

「でも、ここでも詳しい情報は自社のホームページに誘導するようにしています。『詳しくはこちら』というリンクから、ホームページの該当ページに飛べるようにしているんです」

このように、各サービスの特性を理解し、自社のホームページを中心に据えた情報発信を行うことで、効果的な集客が可能になります。大切なのは、お客様との接点を自社でしっかりと持つこと。それが、長期的な集客の成功につながるのです。

7. 費用対効果の高いHP制作・運用のコツ:賢い投資の仕方

「ホームページは必要だと分かったけど、予算がどれくらい必要なんだろう…」 「維持費って、毎月けっこうかかるのかな?」 「制作会社選びのポイントは?」

こういった不安や疑問をお持ちの方も多いはず。今回は、実際にホームページを制作・運用している店舗オーナーの体験から、賢い投資の方法を学んでいきましょう。

初期費用の考え方:必要なものから始める

パン屋を営むGさんの体験が、とても参考になります。

「最初は制作会社から、100万円超えの見積もりをもらって驚きました。『ECサイトの構築』『会員管理システム』『在庫管理システム』…。確かにどれも魅力的な機能でしたが、本当に今必要なのかな?と考え直したんです」

そこでGさんは、まず必要最低限の機能に絞ることにしました。

第一段階として、お店の基本情報、商品の紹介ページ、アクセスマップ、お問い合わせフォーム、スマートフォン対応。この構成で、初期費用は30万円程度に抑えることができました。WordPressを使うことで、更新も自分でできるようになりました。

半年後には、お客様の反応を見ながら少しずつ機能を追加。簡単な予約フォーム、日替わりパンの情報ページ、スタッフブログなどを加えていきました。

「段階的に投資することで、資金的な負担も減りましたし、運用しながら本当に必要な機能が見えてきました」とGさん。

運用コストを考える

エステサロンを経営するHさんは、月々の運用コストを賢く管理しています。

「以前は、制作会社に更新を全て依頼していました。写真1枚変えるのに5,000円、テキスト修正で3,000円…。結局、月に5万円以上かかっていたんです」

そこで、運用方法を見直しました。日々のブログ更新、キャンペーン情報の掲載、スタッフ紹介の更新、写真の差し替えは自分でできるようにしました。デザインの大幅な変更、新しい機能の追加、セキュリティ対策、サーバーの管理は専門家に任せています。

「今では、月々の固定費は1万円程度。必要な時だけ制作会社にお願いする形にしました。その分、広告宣伝費に回せるようになりましたね」

制作会社の選び方

イタリアンレストランを経営するIさんは、制作会社選びで失敗した経験があります。

「最初は価格の安さだけで選んでしまい、後々苦労しました。更新が遅い、電話がつながらない、担当者が頻繁に変わる…。結局、作り直すことになってしまって」

2度目の制作では、重要なポイントをしっかりチェックしたそうです。まず見積もり前のヒアリングで、お店の課題やニーズをしっかり聞いてくれるか、具体的な解決策を提案してくれるか、飲食店のホームページ制作の実績があるかを確認。

制作中のやり取りでは、こまめな進捗報告、修正依頼への素早い対応、専門用語の分かりやすい説明を重視しました。

「今の制作会社さんとは、もう3年のお付き合い。『お店の成長に合わせて一緒に考えていきましょう』という姿勢で接してくれるので、とても心強いです」

効果測定の重要性

カフェを経営するJさんは、投資効果をしっかり測定しています。

「ホームページは『見えない資産』だと思います。だから、効果をできるだけ数字で見えるようにしているんです」

具体的な測定ポイントとして、アクセス数の推移、予約フォームの利用件数、お問い合わせの内容と件数、新規のお客様の来店きっかけ、検索順位の変化を見ています。

「数字を見ることで、次に何をすべきかが見えてきます。アクセスは増えているのに予約に結びつかない…となれば、予約フォームの改善を検討する。そんな判断ができるようになりました」

このように、ホームページへの投資は、計画的に、そして効果を測定しながら進めていくことが大切です。決して無理な投資は必要ありません。お店の規模や状況に合わせて、賢く投資していくことが成功への近道なのです。

8. すぐに始められる具体的なアクション:明日からできることから

「ホームページの重要性は分かった!でも、何から始めればいいんだろう?」 「準備って、具体的に何をすればいいの?」

そんな声にお答えして、実際に成功している店舗オーナーたちの行動プランをご紹介します。

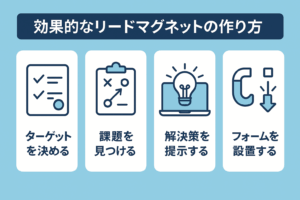

まずは情報を整理することから

美容室を20年経営しているKさんの体験談です。

「最初は何から手をつければいいか分からなくて。でも、あるコンサルタントの方から『まずはお客様からよく聞かれる質問を書き出してみましょう』とアドバイスをもらったんです」

そこでKさんは、スタッフ全員にメモを渡して、1週間、お客様からの質問を全て書き留めてもらいました。予約は何日前からできるか、カラーとカットは同日にできるか、駐車場はあるか、キッズスペースはあるか、支払いはカードでもいいか…。

「この質問リストが、ホームページの骨格になりました。お客様が本当に知りたい情報が見えてきたんです」

競合店のサイトをチェックする

カレー店を営むLさんは、開業前にしっかりとリサーチをしました。

「近隣の人気店のホームページを見て回りました。でも、単に真似るのではなく、『ここが良い』『ここは分かりにくいな』というポイントをメモしていったんです」

トップページの構成、メニューの見せ方、写真の使い方、スマートフォンでの見やすさ、予約の仕組み、アクセスマップの分かりやすさなど、様々な観点からチェック。

「特に参考になったのは、お客様の声の掲載方法です。あるお店では、実際の食べログのレビューを引用していて、とても説得力がありました」

予算の組み立て方

イタリアンレストランのMさんは、計画的な予算組みを行いました。

「開業資金の中から、ホームページ制作費として50万円を確保。でも、いきなり全額は使わず、段階的に投資することにしました」

初期投資として30万円を使い、基本的なページ構成、スマートフォン対応、簡単な予約フォーム、Googleマップの連携、基本的なSEO対策を行いました。月々の運用費用は2万円で、サーバー代、セキュリティ対策、小規模な更新作業、技術サポートをカバー。

「残りの20万円は、3ヶ月間の運用を見てから、必要な機能を追加するために使いました。無理のない予算配分が大切ですね」

運用体制づくり

居酒屋チェーンを経営するOさんは、ホームページの運用体制を工夫しています。

「各店舗のスタッフが簡単に更新できる仕組みを作りました。でも、ただ任せるのではなく、ルールを決めることが大切でした」

運用ルールとして、更新担当者を各店舗2名指定。写真撮影のガイドラインを作成し、投稿前のチェックリスト、更新頻度の目安を設定。トラブル時の連絡体制も整備しました。

「特に写真については、撮影方法や編集の仕方をマニュアル化。『明るさ』『アングル』『背景』など、誰が撮っても一定のクオリティを保てるようにしました」

このように、具体的なアクションプランを立てることで、ホームページ制作への不安も減っていきます。大切なのは、一足飛びに完璧を目指すのではなく、できることから着実に進めていくこと。そして、お客様の反応を見ながら、少しずつ改善を重ねていくことなのです。

9. まとめ:自社の情報発信基盤を持つことの大切さ

ここまで、様々な店舗オーナーの経験や実例を見てきました。最後に、もう一度重要なポイントを整理してみましょう。

なぜ自社の情報発信基盤が必要なのか

ラーメン店を15年経営しているPさんの言葉が印象的です。

「以前は『SNSや予約サイトで十分』と思っていました。でも、ある時気づいたんです。それって、自分の大切なお店の情報を、全部他人に預けているようなものだって」

実際に、Pさんは苦い経験をしています。「突然、使っていた予約サイトが料金体系を変更して、手数料が2倍に。でも、お客様との連絡手段がそこしかなかったから、従わざるを得なかったんです」

「今は、自分のホームページを中心に据えています。SNSや予約サイトは、あくまでそこに誘導するための入口として使っています。そうすることで、急な変更があっても対応できる。自分でコントロールできる部分が増えたんです」

リスク分散の重要性

焼き鳥店のQさんは、複数の集客チャネルをうまく使い分けています。

「今はSNSが調子いいからって、そこに頼りすぎるのは危険です。実際、うちの近くの店舗さんが、インスタのアカウントを突然停止されて大変だったって話を聞きました」

Qさんは、自社ホームページを基盤に、SNSは情報発信の窓口として、予約サイトは新規客の獲得に、Googleビジネスプロフィールで検索上位表示を狙うという戦略を取っています。

「どれか一つが使えなくなっても大丈夫なように。それが、長く商売を続けていくコツだと思います」

長期的な視点での投資効果

カフェを経営するRさんは、ホームページを「長期的な資産」と考えています。

「最初は費用対効果が見えにくいかもしれません。でも、続けていくと、じわじわと効果が出てくるんです」

実際に、1年目でGoogleの検索順位が上がり始め、2年目には直接予約が増加。3年目には常連客からの口コミで新規客も増加し、4年目には広告費を削減できても集客が安定してきました。

「特に嬉しいのは、お客様との関係の深さ。ホームページを見て来店されるお客様は、うちのことをよく理解して来てくれます。そういうお客様は、長く通ってくださる方が多いんです」

10. HPコンテンツ更新サービスのご案内:専門家にお任せください

ここまでお読みいただき、「自社ホームページの重要性は分かったけど、実際の運用が心配…」という方も多いのではないでしょうか。

私たち合同会社謙虚のKCWサービスは、そんなお店の皆様をサポートします。

なぜコンテンツの定期更新が大切なのか

実は、ホームページは作って終わりではありません。和菓子店を営むSさんの例を見てみましょう。

「最初は自分たちで更新していこうと思ったんです。でも、日々の営業が忙しくて…。気づいたら3ヶ月も更新してなかったことも」

実際、更新が滞ると検索順位が下がり、情報が古くなり、お客様の興味が薄れ、せっかくの集客チャンスを逃してしまいます。

KCWサービスの特徴

定期的なコンテンツ更新により:

– 検索エンジンでの評価向上

– 最新情報の発信

– お客様との接点強化

– 集客力の維持・向上

をサポートします。

「プロに任せることで、クオリティの高い情報発信が続けられるようになりました。おかげで、新規のお客様も増えてきています」(カフェオーナーTさん)

まずはご相談ください

詳しくは、ぜひ一度お問い合わせください。 あなたのお店に合わせた、最適な運用プランをご提案させていただきます。

ホームページ運用の悩み、ぜひ私たちにご相談ください。