「せっかくブログを書いたのに、なんだか読みにくい…」「もっと多くの人に、ストレスなく情報を届けたい!」そう感じているブロガーさんは多いのではないでしょうか。実は、日本語のブログ記事が読まれやすいかどうかは、文章の内容だけでなく、使われている文字の「見た目のバランス」に大きく左右されます。漢字、ひらがな、カタカナ、そして数字。これらの文字種をどのような割合で使うかが、読者の第一印象や理解度、さらには記事からの離脱率にまで影響するのです。この記事では、読者の心をつかみ、スラスラ読んでもらえるブログ記事を作成するための「文字の黄金比率」と、具体的な実践テクニックを、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。読みやすい文章は、あなたのブログの価値を格段に高めます。さあ、読者を引き込む「美しい日本語」の扉を開きましょう!

なぜブログ記事の文字バランスがそんなに大切なの?

日本語は、漢字、ひらがな、カタカナという複数の文字種を組み合わせて表現する、世界でも珍しい言語です。この豊かさが日本語の魅力である一方、ウェブ、特にブログ記事では、読者の「読みやすさ」という点で特有の課題も生じさせます。ウェブ上の情報は速いスピードで消費され、じっくり読まれるよりも流し読みされる傾向にあります。このような状況で文字バランスが悪いと、読者に無意識のストレスを与え、内容を理解する妨げになってしまうのです。

文字の塊が与える視覚的な印象は、読者がその記事を読むかどうかの最初の判断に大きく影響します。例えば、漢字がぎっしり詰まった文章は、見ただけで「難しそう」「読むのが大変そう」と感じさせ、読者は内容に触れる前から心理的な壁を感じてしまうことがあります。[1] 逆に、ひらがなが多すぎると、特に同じ音で違う意味の言葉が多い日本語では、文の区切りや意味の把握が難しくなったり、[3] 全体的に幼稚で稚拙な印象を与えたりする可能性も指摘されています。[2] これは、記事の内容だけでなく、書き手自身の信頼性にも関わる問題です。

文字バランスへの配慮は、単なる見た目の問題ではありません。適切に調整された文章は、読者の視線をスムーズに導き、内容の理解を助け、結果として読者のエンゲージメント(記事への関心や反応)向上に繋がります。読者がストレスなく情報を得られれば、記事への滞在時間が長くなり、あなたが伝えたい情報やメッセージがより深く伝わる可能性が高まるのです。逆に、バランスの悪い文章は読者の疲労感を増やし、途中で読むのを諦めてしまう(離脱率の増加)一因になりかねません。ブログ記事の目的が情報伝達や読者とのコミュニケーションである以上、文字バランスへの配慮は、その成果を左右する非常に重要な要素と言えるでしょう。次の章では、読みやすいブログ記事の目安となる「文字種の黄金比率」について見ていきましょう。

読みやすいブログ記事の目安「文字種の黄金比率」とは?

ブログ記事を書く際、多くの書き手が悩むのが、漢字、ひらがな、カタカナといった文字種の適切な配分です。絶対的なルールはありませんが、一般的に「読みやすい」とされる目安が存在します。この比率を意識するだけで、あなたのブログ記事は格段に読みやすくなるはずです。

一般的に推奨される「黄金比率」はコレ!

多くの資料や専門家が指摘する、読みやすい日本語の文字バランスとして最も広く受け入れられているのは、「ひらがな7割、漢字2〜3割、カタカナ1割(または0〜1割)」という比率です。[1] 具体的には、「ひらがな:漢字:カタカナ=7:2:1」という割合を推奨する声が多く聞かれます。[7] この比率は「黄金比」として紹介されることもあり、読者のストレスを軽減し、満足度を高める効果があるとされています。[1] もちろん、これはあくまで一般的な目安であり、ブログのテーマやターゲット読者層によって微調整が必要ですが、ほとんどのブログコンテンツにとって優れた出発点となります。

なぜ「ひらがな7割」が良いの?その根拠とメリット

「ひらがな7割」という比率が推奨される背景には、日本語の特性とウェブコンテンツの閲覧傾向が深く関わっています。ひらがなは、文法的な繋がりを示したり、助詞や助動詞、活用語尾として機能したりするだけでなく、文章全体に柔らかい視覚的印象を与えます。ウェブ上の文章、特にスマートフォンなどの小さな画面で読まれることが多いブログ記事では、漢字が連続すると画面が黒っぽく見え、圧迫感を与えがちです。ひらがなを多くすることで、この視覚的な密度を和らげ、文章をより親しみやすく、読み進めやすいものにする効果があるのです。[1]

読者が文章の塊を最初に見たとき、漢字が少ない文章はすっきりとした印象を与え、心理的な抵抗感を減らします。[1] 実際に読み進めても、ひらがなが適度に用いられている文章は、意味の理解がスムーズで、内容が頭に入りやすいとされています。ひらがなが文章の約7割を占めることで、文章の骨格が形成され、読者の視線を自然に導く役割を果たします。漢字は意味を伝える重要な要素ですが、ひらがながその漢字同士を滑らかに繋ぎ、読者の認知的な負荷を軽減するのです。このバランスによって、読者は情報を効率的に処理でき、内容理解に集中しやすくなります。

ツールで簡単チェック!あなたの記事の文字種比率は?

推奨される文字種の比率を意識すると言っても、執筆中に手作業で文字数を数えるのは現実的ではありません。幸いなことに、現代では文章中の文字種比率を分析できる便利なツールがいくつか存在します。これらのツールを利用することで、執筆した記事がどの程度のバランスになっているかを客観的に把握し、必要に応じて調整を加えることができます。

例えば、「総合文字数カウンター」のようなオンラインツールでは、入力されたテキスト全体の文字数だけでなく、ひらがな、漢字、英数字などの文字種ごとの文字数や割合を自動で算出してくれます。[14] また、特定の文字種、例えば漢字の使用率をチェックする専門のツールも存在します。[15] これらのツールを活用することで、感覚だけに頼らず、データに基づいた文字バランスの調整が可能になります。ぜひ一度、ご自身のブログ記事をチェックしてみてはいかがでしょうか。

【早見表】日本語ブログ記事における推奨文字種比率

以下の表は、ブログ記事における文字種バランスの具体的な目安をまとめたものです。これらの数値を参考にしつつ、記事の内容や読者に合わせて最適なバランスを見つけることが、読みやすいブログ作成の鍵となります。

| 文字種 | 一般的な推奨割合 | 目安となる範囲 | 主要な考慮事項・文脈 | 典拠例 |

|---|---|---|---|---|

| ひらがな | 70% | 60~75% | 一般的な読みやすさの基盤。視覚的な柔らかさを提供。 | [1] |

| 漢字 | 20~30% | 20~30% | 意味の明確化と専門性。記事のジャンルや読者層に応じて調整。 | [1] |

| カタカナ | 0~10% | 0~10% | 外来語、専門用語、擬音語・擬態語、意図的な強調。多用は避ける。 | [1] |

| その他(数字・記号) | 少量だが重要(記事による) | 具体性、正確性の向上。表記の統一性が重要。 | ||

次の章では、それぞれの文字種が持つ役割と、ブログ記事で効果的に使うための具体的なポイントを解説していきます。

ひらがな・漢字・カタカナの役割と最適な使い方をマスターしよう!

日本語の文章は、ひらがな、漢字、カタカナという三種類の文字がそれぞれ異なる役割を担い、組み合わさることで豊かな表現を生み出しています。ブログ記事の読みやすさを追求する上で、これらの文字種が持つ特性を理解し、効果的に使い分けることが不可欠です。それぞれの特徴を掴んで、あなたの文章表現をさらに豊かにしましょう。

ひらがな:読みやすさの土台、文章に柔らかさをプラス

ひらがなは、日本語の文章において、読みやすさの基盤となる文字です。主に助詞、助動詞、接続詞、動詞や形容詞の活用語尾など、文法的な機能を持つ部分を表記するのに用いられます。また、和語(大和言葉)の多くもひらがなで書かれることがあります。

その丸みを帯びた字形は、視覚的に柔らかく、親しみやすい印象を与えます。[2] 漢字が多用された硬い印象の文章とは対照的に、ひらがなを適切に配置することで、文章全体のトーンを和らげ、読者の心理的な負担を軽減する効果があります。特にウェブコンテンツは、紙媒体に比べて流し読みされる傾向が強く、またスマートフォンなどの小さな画面で閲覧されることも多いため、ひらがなの持つ「とっつきやすさ」は非常に重要です。[8] ひらがなが文章の流れをスムーズにし、読者の疲労を軽減することで、内容への集中を助けます。

しかし、ひらがなの多用には注意も必要です。ひらがなばかりの文章は、単語や文節の区切りが曖昧になり、かえって読みにくくなることがあります。[3] 特に同じ音で違う意味を持つ言葉が多い日本語では、漢字で表記すれば一目で意味が特定できる言葉も、ひらがな表記では文脈から判断する必要が生じ、読解に余計な手間をかけさせてしまう可能性があります。[7] 例えば、「いし」という言葉は文脈によって「石」「意志」「医師」など複数の意味を持ちますが、漢字を使えばその意味を明確に伝えられます。また、あまりにもひらがなが多いと、文章全体が幼稚で締まりのない印象を与えたり、書き手の知的な信頼性を損ねたりする可能性も指摘されています。[2] バランスが大切です。

漢字:的確さと専門性を演出し、文章を引き締める

漢字は、日本語の表記体系において、主に名詞や動詞・形容詞の語幹など、意味の中心を担う部分を表すのに用いられます。その最大の特長は、少ない文字数で多くの情報を的確かつ効率的に伝えられる点にあります。適切に使われた漢字は、文章に格調と信頼感を与え、専門的な内容を扱う際には特にその重要性が増します。[2]

ウェブライティングにおいて漢字を効果的に使うためには、「開く(ひらく)」と「閉じる(とじる)」という概念の理解が不可欠です。「ひらく」とは、本来漢字で書ける言葉を、あえてひらがなで表記することです。これにより、文章の見た目を柔らかくしたり、漢字が連続することによる圧迫感を避けたり、読者の可読性を高めたりする効果があります。[1] 例えば、「出来る」を「できる」、「下さい」を「ください」、「事」を「こと」と表記するのは、この「ひらく」の実践例です。[8] 特にウェブ記事では、漢字の連続は5文字以内にとどめる、名詞や動詞以外はひらがなにする、といった具体的な指針も提唱されています。[1] 「とじる」は、言葉を漢字で表記することで、「ひらく」の対義語です。意味を明確に伝えたい場合や、同音異義語との混同を避けたい場合、あるいは文章に一定の格調や専門性を持たせたい場合には、適切に漢字を「閉じる」ことが求められます。[7]

ブログ記事で漢字を使用する際は、原則として「常用漢字表」に示された漢字を用いるのが望ましいとされています。[4] 常用漢字は、一般の社会生活で広く使われる目安として定められており、多くの読者にとって馴染みがあるため、スムーズな読解を助けます。常用漢字表に含まれない漢字(表外字)や、一般的に読み方が難しい難読漢字の使用は、極力避けましょう。読者が読めない漢字は、記事からの離脱を招く可能性があります。どうしても使用する場合は、ふりがな(ルビ)を振るなどの配慮が求められます。[5] ただし、漢字のメリットを活かすあまり、過度に漢字を多用すると、文章全体が黒っぽく重苦しい印象になり、「硬い」「難しい」といったネガティブなイメージを読者に与えてしまいます。[2] ここでもバランスが重要です。

【実践編】読みやすさアップ!「ひらく」漢字の具体例

以下の表は、漢字で書くよりもひらがなで書いた方が読みやすくなることが多い言葉の例です。これらを参考に、あなたのブログ記事も「ひらいて」みましょう。

| 漢字表記の例 | 推奨されるひらがな表記 | ひらがなにする理由・文脈の例 |

|---|---|---|

| 出来る | できる | 補助動詞として使う場合や、柔らかい表現に。「何でも出来る」→「何でもできる」。 |

| 下さい | ください | 相手に何かを依頼する補助動詞「~してください」の形で使う場合。「見て下さい」→「見てください」。物を要求する「お金を下さい」は漢字のまま。 |

| 為 | ため | 理由や目的を表す形式名詞として使う場合。「成功の為に」→「成功のために」。 |

| 事 | こと | 形式名詞として使う場合。「重要な事」→「重要なこと」。 |

| 様々 | さまざまな | 副詞的に使う場合や、柔らかい表現に。「様々な意見」→「さまざまな意見」。 |

| 有難う | ありがとう | 一般的な感謝の表現として、ひらがなで書くのが通例。 |

| 等 | など | 例示を表す場合。「りんご、みかん等」→「りんご、みかんなど」。 |

| 及び | および | 接続詞として使う場合、ひらがなの方が読みやすいことが多い。「A及びB」→「AおよびB」。公文書などでは漢字も。 |

| 全て | すべて | 一般的にひらがなで書かれることが多い。「全ての問題」→「すべての問題」。 |

| 沢山 | たくさん | 一般的にひらがなで書かれることが多い。「沢山の人」→「たくさんの人」。 |

※これらの例は一部であり、文脈やニュアンスによって「ひらく」か「とじる」かの判断は変わります。読者にとって最も自然で理解しやすい表記を選びましょう。

カタカナ:アクセントと外来語を効果的に、でも使いすぎに注意!

カタカナは、主に外来語や外国の地名・人名、擬音語・擬態語(オノマトペ)、専門用語や学術用語などを表記する際に用いられます。また、特定の言葉を強調したり、文章にアクセントを加えたり、意図的に目立たせたりするためにも使われることがあります。[2]

カタカナの最も基本的な役割は、日本語に定着した外来語の表記です。例えば、「コンピューター」「デザイン」「インターネット」といった言葉は、カタカナで表記するのが一般的です。また、日本語の単語をあえてカタカナで表記することで、文中に視覚的な変化を生み出し、読者の注意を引く効果が期待できます。例えば、ある製品の特長を「カンタン操作」と表記したり、感情を「ドキドキ」と表現したりすることで、言葉に躍動感や軽快さを与えることができます。[2]

しかし、カタカナはその効果的な使い方の一方で、使用には慎重さが求められます。カタカナの多用は、いくつかのデメリットを引き起こす可能性があります。まず、カタカナばかりの文章は、読みにくく、理解しづらい印象を与えることがあります。[23] 特に年配の読者や、カタカナ語に馴染みの薄い読者にとっては、大きな負担となり得ます。ある調査では、カタカナ語を多用した文章に対して「読みにくい」「分かりにくい」と感じる人が多数派であり、「賢そうに見えない」「信用できない」「チャラく見える」といったネガティブな印象を持つ人も少なくないことが示されています。[23] 認知的な観点からも、カタカナは漢字やひらがなに比べて処理に時間がかかる傾向があるという報告もあります。[25]

さらに、カタカナ表記の統一性も重要です。特に長音符号(伸ばし棒「ー」)の扱いは、「ユーザー」と「ユーザ」、「コンピューター」と「コンピュータ」のように揺れが生じやすいポイントです。一般的には、JIS規格や内閣告示「外来語の表記」に基づき、語尾の長音は省略せずに表記することが推奨されています。[5] ブログ内で表記が統一されていないと、読者に混乱を与え、プロフェッショナルでない印象を与えかねません。カタカナは、外来語の的確な表現や、文章にアクセントを加えるための有効な手段ですが、その使用は意図的かつ限定的に行い、常に読者の読みやすさと理解しやすさを最優先に考えるべきです。次の章では、記事の具体性を高める「数字表記のルール」について解説します。

数字表記のルールと効果的な活用法:具体性と説得力をプラスする

数字は、ブログ記事に具体性と説得力をもたらす強力な要素です。日付、統計データ、価格、数量など、様々な場面で数字が用いられますが、その表記方法には一定のルールがあり、効果的な活用法を理解することが重要です。正しく使うことで、あなたのブログ記事はぐっと分かりやすく、信頼感が増すでしょう。

算用数字?漢数字?横書きブログの基本ルール

日本語の文章、特に横書きが主流のウェブコンテンツ(ブログ記事など)においては、数字の表記に際して算用数字(アラビア数字:1, 2, 3…)と漢数字(一, 二, 三…)のどちらを用いるかが問題となります。

基本ルールとして、横書きのウェブライティングでは、算用数字(1, 2, 3)を使用するのが一般的です。これは、視認性が高く、国際的にも広く使われているため、読者が数字を迅速かつ正確に認識するのに役立ちます。[5] 数量、日付、時刻、金額、単位を伴う数値、ページ番号、電話番号、住所など、具体的な数値を表すほとんどのケースで算用数字が推奨されます。[29] また、算用数字を用いる場合、ウェブ上では半角(ハンカク)で表記するのが原則です。[28] 全角数字(1,2,3)は、特別な理由がない限り避けましょう。

一方で、漢数字が適切な場面も存在します。「一石二鳥」「三人寄れば文殊の知恵」のような慣用句やことわざ、あるいは「九州」「四国」のような地名、「第一生命」のような組織名など、漢数字が言葉の一部として定着している場合は漢数字を用います。[29] また、「一人」「二人」のような人数を表す場合や、「一つ」「二つ」のような個数を数える場合など、一部の表現では漢数字が使われることもあります。ただし、一般的なブログ記事では、これらのケースでも文脈によって算用数字を用いる方が分かりやすい場合もあります。

数字がもたらす具体性と説得力の魔法

文章中に具体的な数字を用いることは、内容の具体性を高め、読者の興味を引きつけ、説得力を増す効果があります。[10] 抽象的な表現よりも、数値化された情報は読者の記憶に残りやすく、メッセージのインパクトを強めます。

例えば、「多くのお客様にご満足いただいています」という表現よりも、「お客様満足度95%」と具体的な数値で示した方が、はるかに説得力があり、信頼性も高まります。[31] 同様に、「作業時間が大幅に短縮されました」よりも「作業時間が従来の50%に短縮されました」の方が、成果の度合いが明確に伝わります。[32] ブログ記事においては、日付、経過時間、日数、金額、数量、件数、回数、頻度、大きさ、広さ、人数、割合、ランキングなど、数字を盛り込める箇所は多岐にわたります。[10] これらの箇所に積極的に数字を用いることで、記事の信頼性を高め、読者の理解を深めることができます。

表記の統一性が命!数字を使う際の注意点

数字の表記においては、記事全体を通して一貫性を保つことが非常に重要です。算用数字と漢数字の使い分け、全角と半角の選択などが記事内でバラバラになっていると、読者に混乱を与え、文章全体の質を低下させる「表記揺れ」となります。[33] 表記揺れは、読みにくさだけでなく、書き手の信頼性にも影響を与えるため、注意が必要です。[33]

特にパーセント(%)表記には注意が必要です。「売上が20%向上した」という表現は、増加分が20%であることを示すのに対し、「売上が120%に向上した」という表現は、結果として元の120%になったことを示します。「に」の有無で意味が大きく変わるため、誤解を招かないよう正確に使い分ける必要があります。[32] また、記事で使用するデータや統計数値は、必ず正確な情報源に基づいて記載し、必要であれば出典を明記することが求められます。[31] 誤った数値は、記事全体の信頼性を著しく損なう可能性があります。数字は、正しく、かつ効果的に用いることで、ブログ記事の価値を大きく高めます。表記ルールを守り、一貫性を保ち、正確な情報を提供することを常に心がけましょう。

【早見表】日本語ブログ記事における数字表記クイックガイド

以下の表は、日本語ブログ記事で数字を表記する際の一般的なガイドラインです。迷ったときの参考にしてください。

| 用途・場面 | 推奨表記 | 表記例 | 備考・理由 | 典拠例 |

|---|---|---|---|---|

| 一般的な数量・個数 | 半角算用数字 | 3個、10ページ | ウェブ標準、視認性が高い。 | [5] |

| 日付・時刻 | 半角算用数字 | 2023年5月15日、14:30 | 国際的慣例、明確性が高い。 | [28] |

| 金額 | 半角算用数字 | 1,500円 | 桁区切りカンマも半角。 | [28] |

| パーセンテージ | 半角算用数字 | 50% | 「%」記号も半角が一般的。 | [29] |

| 慣用句・ことわざ | 漢数字 | 一石二鳥 | 言葉の一部として定着。 | [28] |

| 固有名詞(一部) | 漢数字 | 九州、四国 | 名称として漢数字が使用。 | [28] |

| 「ひとつ」「ふたつ」など | ひらがな/漢数字 | ひとつ、二つ | 和語数詞。ひらがなが柔らかい。 | [28] |

※このガイドは一般的なブログ記事を想定しています。公文書や学術論文などでは異なる規則が優先される場合があります。

次は、ターゲット読者やブログのジャンルによって、どのように文字バランスを調整すれば良いかについて解説します。

読者層とジャンルで変わる!最適な文字バランス調整術

これまで述べてきた文字種の黄金比率(ひらがな7割、漢字2〜3割、カタカナ1割)は、あくまで汎用的な目安です。本当に読まれるブログ記事を作成するためには、ターゲットとする読者層や記事のジャンル(専門性)に応じて、このバランスを柔軟に調整する洞察力が求められます。画一的な比率に固執するのではなく、文脈に応じた最適化こそが、真に読みやすいコンテンツ作りの秘訣です。

ターゲット読者に合わせた文字バランスの調整

読者の年齢、知識レベル、日本語への習熟度などによって、最適な文字バランスは変動します。誰に読んでほしいのかを意識することが大切です。

- 一般読者向け: 前述のひらがな7割、漢字2〜3割(カタカナ含む場合は7:2:1)のバランスが基本となります。幅広い層に受け入れられやすい、標準的な読みやすさを提供します。

- 若者向け: 現代的なスラングやカタカナ語を適度に用いることで、親近感や共感を呼ぶ可能性があります。[35] ただし、過度な使用は軽薄な印象を与えたり、一部の読者には理解されなかったりするリスクも伴います。[24] IT業界特有のカタカナ略語や隠語(例:「MTG」でミーティング)[38] は、そのコミュニティ内では通じても、一般の若者向けコンテンツでは注釈なしの使用は避けましょう。

- 高齢者向け: 可読性を最優先に考えます。具体的には、フォントサイズを大きめ(16px以上を推奨する声も [39, 41])にし、行間を十分に確保(文字サイズの1.5~1.75倍など [41, 42])、文字と背景のコントラストを明確にすることが重要です。[42] UD(ユニバーサルデザイン)フォントの採用も良いでしょう。[41] 漢字は平易なものを選び、必要に応じてひらがなを多めにしたり、複雑な表現を避けたりする配慮が求められます。

- 子供向け: ひらがなの割合を大幅に増やし、使用する漢字は小学校低学年レベルに限定し、原則として全ての漢字にふりがな(ルビ)を振るのが基本です。[20] 文章は短く簡潔にし、具体的な言葉を選び、イラストや写真も活用して視覚的に理解を助ける工夫が有効です。

- 日本語学習者向け: 学習者の日本語能力レベルに応じて、文字バランスを大きく変える必要があります。初級者向けには、ひらがな中心で、基本的な漢字のみを使用し、ふりがなを丁寧に付けます。[46] 中級・上級とレベルが上がるにつれて、徐々に漢字の割合を増やし、より自然な日本語表現に近づけていきますが、それでも難解な語彙や表現には注釈を加えるなどの配慮が有効です。[18]

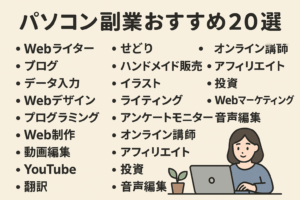

ブログのジャンルと専門性に合わせた文字バランスの調整

記事が扱うテーマや専門性の度合いも、文字バランスに影響を与えます。どのような情報を発信しているかで、適切なバランスは変わってきます。

- ライフスタイル・趣味・日記など: 一般的に柔らかく、親しみやすい文体が好まれます。ひらがなを多めにし、漢字は平易なものを選ぶことで、リラックスして読める雰囲気を作ります。基本の7:2:1(ひらがな:漢字:カタカナ)の比率がよく適合します。

- 技術系・専門分野(学術、IT、医療など): 専門用語や概念を正確に伝えるために、漢字の使用頻度が自然と高まる傾向にあります。一部の資料では、このような分野では漢字の割合が30~40%程度になることも許容されるとしています。[15] ただし、これは無制限に漢字を増やして良いという意味ではありません。専門用語であっても、初出時には解説を加えたり、読者の知識レベルを考慮して平易な言葉に置き換えたりする工夫が不可欠です。[21] 例えば、「会社経営者」を「会社の経営者」とひらがなを交ぜたり、不必要なカタカナ語を日本語に置き換えたりする配慮は、専門ブログでも重要です。[21]

- ニュース・時事解説: 客観性と正確性が求められるため、ある程度の漢字使用は避けられません。新聞記事のスタイルに近い、やや漢字が多めのバランスになることもありますが、一般読者への分かりやすさが大前提となります。難解な専門用語は避け、簡潔で明瞭な表現が好まれます。

- ビジネス・法律関連: 正確性と厳密性が重視されるため、専門用語や法律用語が漢字で表記されることが多くなります。読者層がその分野の専門家である場合は問題ありませんが、一般向けに解説する場合は、用語の解説や言い換えが必須です。

このように、最適な文字バランスは固定的なものではなく、伝えたい相手と内容によって柔軟に変化します。一般的なガイドラインを理解した上で、個々の状況に合わせて調整する判断力が、質の高いブログ記事を作成する上で重要になります。最終章では、具体的な実践テクニックと、公開前の最終チェックリストについて解説します。

【実践テクニックと最終チェック】読まれるブログ記事を完成させるために

読みやすいブログ記事を作成するためには、文字種の比率を意識するだけでなく、具体的な表記テクニックを実践し、公開前に細やかなチェックを行うことが不可欠です。ここでは、すぐに使えるテクニックと、記事の品質を格段に上げるための最終チェックリストをご紹介します。

「ひらく」漢字の具体的な判断基準:どこまでひらがなにする?

漢字をひらがなに「ひらく」ことは、ウェブコンテンツの可読性を高める上で非常に有効な手段です。しかし、どの漢字をひらけば良いのか、その判断基準は必ずしも明確ではありません。以下に、一般的な判断基準をいくつか示します。

- 常用漢字表外の漢字や難読漢字:基本的にひらがなで表記するか、より平易な言葉に言い換えます。

- 補助動詞・形式名詞:「~てください」「~てみる」「こと」「とき」「もの」「ため」といった言葉は、ひらがなで書くのが一般的です。[4] これにより、文章が柔らかくなり、視覚的にも読みやすくなります。

- 副詞・接続詞・連体詞:「すべて」「たくさん」「および」「しかし」「また」「たとえば」「いわゆる」「ある」など、多くの副詞、接続詞、連体詞は、ひらがなで表記した方が読みやすいとされています。[1]

- 代名詞・感動詞:「これ」「それ」「あれ」などの指示代名詞や、「ああ」「まあ」「こんにちは」などの感動詞も、通常ひらがなで書きます。

- 漢字が連続する場合:意味の区切りが分かりにくくなるため、漢字が3文字以上連続する場合は、その一部をひらがなにできないか検討します。[8] 例えば、「事前確認」を「事前の確認」とするなどです。

- 一般的にひらがなで書かれることが多い言葉:「ありがとう(有難う)」「ください(下さい)」「できる(出来る)」など、慣習的にひらがなで書かれることが多い言葉は、それに倣います。

これらの基準は絶対的なものではなく、文脈や読者層、ブログ全体のトーンによって判断します。迷った場合は、一度声に出して読んでみたり、複数の表記を比較してみたりして、最も自然で分かりやすいと感じる方を選びましょう。

表記揺れの防止と一貫性の確保:プロの印象は細部に宿る

表記揺れとは、同じ意味の言葉や記号が、記事内で異なる表記で使われている状態を指します。例えば、「出来る」と「できる」、「Webサイト」と「ウェブサイト」などが混在している状態です。表記揺れは、読者に無用な混乱を与え、文章のプロフェッショナルな印象を損ない、場合によってはSEO(検索エンジン最適化)にも悪影響を及ぼす可能性があります。[33]

表記揺れを防ぎ、一貫性を確保するためには、以下の対策が有効です。

- 表記ルールの作成:個人ブログであっても、よく使う言葉や迷いやすい表記について、自分なりのルール(スタイルガイド)を定めておくと、表記の統一が図りやすくなります。チームで運営している場合は、共有の表記ルールを作成することが不可欠です。[34]

- 辞書登録・単語登録の活用:パソコンやスマートフォンの辞書機能に、統一したい表記を登録しておくことで、入力時の表記揺れを減らすことができます。[34]

- 校正ツールの利用:Wordなどの文書作成ソフトに搭載されている校正機能や、専用の校正ツールを活用することで、表記揺れを機械的にチェックできます。[5]

- 執筆後の確認:記事を書き終えた後、時間を置いてから読み返し、表記が統一されているかを確認します。可能であれば、第三者に読んでもらうのも効果的です。[34]

特に、漢字とひらがなの使い分け(例:「こと」と「事」)、送り仮名、カタカナ語の長音符号の有無、数字の全角・半角、アルファベットや記号の全角・半角など[5] は注意が必要です。一貫した表記は、読者にとって読みやすく、信頼感のあるコンテンツ作りの基本です。

公開前の最終チェックリスト:これで完璧!

記事を公開する前に、以下の項目をチェックすることで、文字バランスや表記の品質を最終確認できます。このひと手間が、読者の満足度を大きく左右します。

- □ 全体の視覚的印象:記事全体を俯瞰して、文字が詰まりすぎていないか、漢字の塊が目立たないか。

- □ 漢字の割合:ツールも使いつつ、漢字が過剰でないか(目安20~30%)。

- □ ひらがなの流れ:文章がスムーズに読めるか、不自然に漢字が連続していないか。

- □ カタカナの使用:効果的に使われているか、多用しすぎて読みにくくないか、長音符号は統一されているか。

- □ 数字の表記:算用数字と漢数字の使い分け、半角・全角は適切か(原則半角算用数字)。

- □ 表記揺れ:同じ言葉や記号が異なる表記で混在していないか。

- □ 漢字の「ひらき」:補助動詞、形式名詞などが適切にひらがなになっているか。

- □ 句読点の位置と量:読点(、)が適切か、一文が長すぎないか。

- □ 一文の長さ:冗長になっていないか、簡潔に表現できているか。[8]

- □ 指示語の明確性:「これ」「それ」などが何を指しているか明確か、多用しすぎていないか。[49]

- □ 同じ文末表現の連続:「~です。」「~ます。」などが3回以上連続していないか。[49]

- □ 音読チェック:声に出して読み、リズムが悪かったり、つっかえたりする箇所はないか。[16]

これらのチェック項目は、文字バランスだけでなく、文章全体の読みやすさに関わる要素を含んでいます。黄金比率を達成することも重要ですが、それが他の読みやすさを高める要素と組み合わさって初めて、真に読者に優しい記事が完成します。次の章で、これまでの内容をまとめます。

まとめ:読者を引き込む、美しい日本語ブログ記事で想いを届けよう!

本稿では、日本語ブログ記事における漢字、ひらがな、カタカナ、そして数字の最適なバランスと、それぞれの効果的な使い方について詳しく解説してきました。読者の心をつかみ、最後まで読んでもらえる記事を作成するためには、これらの文字種の特性を理解し、戦略的に使い分けることが不可欠です。

読みやすいブログ記事の基本として、「ひらがな7割、漢字2〜3割、カタカナ1割(または0〜1割)」という文字種比率が広く推奨されています。[1] このバランスは、ひらがなが文章に視覚的な柔らかさと自然な流れをもたらし、漢字が的確に意味を伝え、カタカナがアクセントとして機能することで、読者の認知的な負担を軽減し、内容の理解をスムーズにします。

特にウェブコンテンツにおいては、漢字を適切に「ひらく」(ひらがなで表記する)技術が重要です。補助動詞や形式名詞、一部の副詞などをひらがなにすることで、文章の圧迫感を和らげ、より親しみやすい印象を与えることができます。[8] 一方で、カタカナは外来語や専門用語の表記に便利ですが、多用は読みにくさやネガティブな印象に繋がる可能性があるため、意図的かつ慎重な使用が求められます。[23] 数字表記に関しては、横書きのブログでは半角の算用数字を基本とし、具体性と説得力を高めるために効果的に活用することが推奨されます。[5]

しかし、これらの比率やルールは絶対的なものではなく、ブログのターゲット読者層(年齢、日本語レベルなど)やジャンル(専門性、トピックなど)に応じて柔軟に調整する必要があります。[15] 例えば、子供向けの記事ではひらがなを大幅に増やし、専門的な内容の記事ではある程度の漢字使用が許容されるでしょう。大切なのは、誰に何を伝えたいのかを常に意識することです。

最終的に目指すべきは、読者がストレスなく、かつ興味を持って内容を読み進められる記事です。そのためには、文字種のバランスだけでなく、一文の長さ、文章構成、表記揺れの防止といった、総合的なライティングスキルも欠かせません。[8] 本稿で提示した具体的な比率やテクニックは、あくまで質の高い日本語ブログ記事を作成するための指針です。これらの知識を基盤とし、常に読者の視点に立って推敲を重ね、多くの優れた日本語ウェブコンテンツに触れることで、より洗練された文字バランス感覚を養っていくことが肝要です。

あなたのブログ記事が、美しい日本語で読者の心に響き、伝えたい想いを的確に届けられるようになることを心から願っています。今日から、文字のバランスを意識して、より多くの人に愛されるブログを目指しましょう!

引用文献

本記事の作成にあたり、以下の情報を参考にしました。

- 漢字・ひらがな・カタカナの最適な割合は? 読みやすく分かりやすい文章を作るためのテクニック – Makusan (2025年5月16日閲覧)

- 使い分けよう!漢字とひらがなとカタカナで変わってくる印象 – Raksul Magazine (2025年5月16日閲覧)

- 可読性・判読性・視認性とは?読者に伝わる文章作成のコツ – Edit-Partners (2025年5月16日閲覧)

- 小論文・志望理由書での、「かな」と「漢字」の適切な比率 – note (2025年5月16日閲覧)

- UXライティング ガイドライン – Ubie Vitals (2025年5月16日閲覧)

- できる社会人は知っている… ひらがなと漢字の割合は7:3! – Oggi.jp (2025年5月16日閲覧)

- 【厳選】誰でもできる!! 読みやすいブログ記事の書き方と装飾のコツ – SHIBAFU BLOG (2025年5月16日閲覧)

- 【ブログ記事の書き方】初心者でもプロ並の文章が書ける15のコツ – Xserver.Blog (2025年5月16日閲覧)

- 総合文字数カウンター | 文字数をまとめてカウント – attosoft.info (2025年5月16日閲覧)

- 記事作成で気を付けるべき漢字使用率について – Swings (2025年5月16日閲覧)

- 読みやすい記事を書くための10のコツ – note編集部 (2025年5月16日閲覧)

- わかりやすい情報提供 ガイドライン – 厚生労働省 (2025年5月16日閲覧)

- 【完全ガイド】ブログが読みやすくなる書き方とデザインのコツ – OneWord (2025年5月16日閲覧)

- カタカナ、意識して使ってますか? – 株式会社ルシダス (2025年5月16日閲覧)

- カタカナ語の読みにくさ・分かりにくさと文章の印象 – J-STAGE (原典: 日本認知心理学会第17回大会発表論文集) (2025年5月16日閲覧)

- 外来語(カタカナ)表記ガイドライン 第 3 版 – TC協会 (2025年5月16日閲覧)

- JTF日本語標準スタイルガイド(翻訳用) – JTF (日本翻訳連盟) (2025年5月16日閲覧)

- 横書き文章で「算用数字」と「漢数字」のどっちを使う? – 校正視点 (2025年5月16日閲覧)

- 数字で魅せるインパクト抜群の文章術 – Web Quality Road (2025年5月16日閲覧)

- オウンドメディア記事やリリースで数字を扱うときに最低限意識すべきこと – Web担当者Forum (2025年5月16日閲覧)

- 表記揺れとは?よくある例と解決法|おすすめチェックツールも – FEREPLE (2025年5月16日閲覧)

- Webフォントマスターへの道|なぜ重要?効果と影響を分かりやすく解説 – 株式会社クーシー (2025年5月16日閲覧)

- 若手SEのためのIT業界用語・隠語辞典2024【隠語編】 – solxyz blog (2025年5月16日閲覧)

- フォントサイズのベストな設定は?可読性の高いWEBデザインのポイント – JAPAN DESIGN (2025年5月16日閲覧)

- 高齢者が見やすい色や文字サイズ・フォントは? SFOに配慮したサイト作り – Web担当者Forum (2025年5月16日閲覧)

- 日本語教育のための 文章難易度に関する研究 – researchmap (2025年5月16日閲覧)

- ブログ記事公開前のチェックリスト!記事の質を上げるコツを徹底解説 – Xserver.Blog (2025年5月16日閲覧)